Die Geschichte der Vereinigung

Am 17. März 1907 fand im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes für Strafsachen Wien die konstituierende Versammlung unter reger Anteilnahme von Richtern und staatsanwaltschaftlichen Beamten aus allen Teilen der Monarchie statt. Bei der ersten Generalversammlung am 08. Dezember 1907 wurden bereits rund 2000 Mitglieder verzeichnet; 1911 waren es 3000.

Die Geschichte der Vereinigung

Am 17. März 1907 fand im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes für Strafsachen Wien die konstituierende Versammlung unter reger Anteilnahme von Richtern und staatsanwaltschaftlichen Beamten aus allen Teilen der Monarchie statt.

Bei der ersten Generalversammlung am 08. Dezember 1907 wurden bereits rund 2000 Mitglieder verzeichnet; 1911 waren es 3000.

Allgemeiner Zweck der Vereinigung war „die Hebung und Förderung der Rechtspflege und des Richterstandes“, wobei im Einzelnen folgende Ziele angestrebt wurden:

- Die Durchführung des Grundsatzes der Unabhängigkeit der Rechtsprechung und des Richterstandes

- Die Schaffung von Einrichtungen zur Herausbildung eines tüchtigen richterlichen Nachwuchses und Erweiterung der Grundlagen für einen hochstehenden Richterstand

- Die Ablösung aller richterlichen Agenden von der Rechtspflege und vollständige Durchführung des Grundsatzes der Trennung der Rechtspflege von der Verwaltung

- Die Unterstützung von Vereinsmitgliedern in Angelegenheiten, die aus ihrer Berufsstellung erwachsen

Zur Erreichung dieser Vereinszwecke sollten folgende Mittel dienen:

- Verfassung, Überreichung und Vertretung von Memoranden, Petitionen etc.

- Abhaltung von Versammlungen und Richtertagen

- Veranstaltung von Vorträgen

- Abgabe von Gutachten über Gesetze und Gesetzesentwürfe

- Stellungnahmen zu Fragen der Praxis, Wahrnehmungsberichte, Studienreisen

- Herausgabe von Vereinsmitteilungen

- Anlage von Büchereien

Leo Elsner, erster Präsident der Vereinigung, bezeichnete diese als „Wächter der Unabhängigkeit der Richter“.

Die erste Kraftprobe hatte die Vereinigung bereits im Mai 1907 zu bestehen, als der damalige Justizminister Franz Klein anstrebte, Advokaten in den Obersten Gerichtshof zu übernehmen, was dank vehementem Widerstand und Protest der Vereinigung schließlich unterblieb.

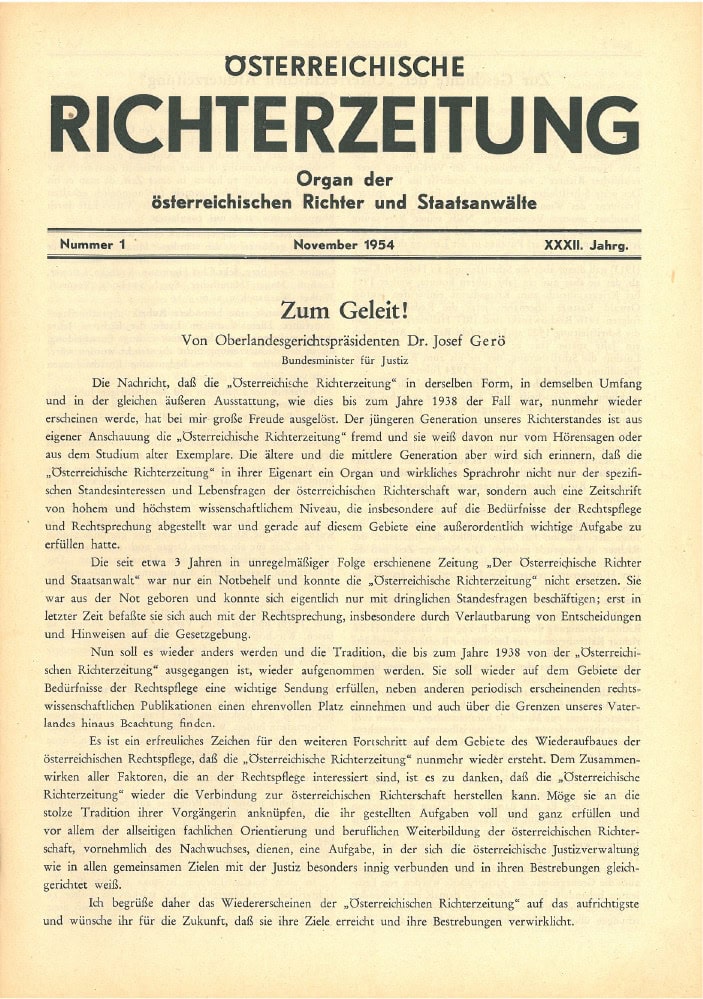

Ab Juli 1907 veröffentlichte die Vereinigung regelmäßig „Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Richter“, die seit 1914 als „Österreichische Richterzeitung“ erscheinen, ein schlagkräftiges Instrument zur Artikulierung der längerfristigen Ziele und dringenden Anliegen der Vereinigung und bis heute ein wichtiges Medium für Information, Austausch und Fortbildung.

Mit Kriegsausbruch 1914 verlagerte sich der inhaltliche Schwerpunkt der Richterzeitung stärker auf die schlechte materielle Lage der Richter, eine Verbesserung lag aber kriegsbedingt ferner denn je. In reduziertem Umfang konnte die Richterzeitung jedoch den gesamten Krieg hindurch ohne Unterbrechung erscheinen. Die Forderung nach einem eigenen Richterdienstgesetz wurde immer stärker.

Im November 1918 erfolgte die Umbenennung der Richterzeitung in „Deutsch-Österreichische Richterzeitung“.

Der Zusammenbruch der Habsburgermonarchie ging auch an der Richtervereinigung nicht spurlos vorbei. Die Entstehung eigenständiger Staaten auf dem Gebiet des „alten“ Österreich sorgte für eine Reduzierung des Wirkungsgebietes auf die neu entstehende Republik Deutschösterreich, was auch eine drastische Verringerung der Mitgliederzahl innerhalb der Richtervereinigung und eine deutliche Verknappung der finanziellen Mittel durch fallende Mitgliedsbeiträge bedeutete.

Dennoch war die Richtervereinigung 1918 bei dem Entwurf des Staatsgrundgesetzes über die richterliche Gewalt, eines für die Richterschaft sehr bedeutenden Gesetzes, federführend. Vor allem die Bindung an den Besetzungsvorschlag der unabhängigen Personalsenate bei der Ernennung von Richtern, die Schaffung eigener Gehaltsklassen für Richter, die Einführung einer Altersklasse für den Eintritt in den Ruhestand und die Bekräftigung der richterlichen Unabhängigkeit waren wesentliche Eckpunkte im Entwurf der Richtervereinigung, der ohne bedeutende Änderungen als Regierungsvorlage übernommen und von der provisorischen Nationalversammlung beschlossen wurde.

Am 30. Oktober 1918 wurde die Richtervereinigung entsprechend der damaligen politischen Ausrichtung und dem herrschenden Trend nach einem Anschluss an Deutschland umbenannt in „Vereinigung der deutsch-österreichischen Richter. Man wollte sich nunmehr der „Pflege deutschen Richtergeistes“ widmen und die „Rechtsvereinigung mit dem Deutschen Reiche“ vorantreiben.

Die nächsten Jahre waren geprägt von Reformen im Bereich des Gerichtswesens, Verschiebungen von Zuständigkeiten bis hin zu einer angedachten Zusammenlegung aller Höchstgerichte (OGH, VfGH, VwGH), die erst nach heftigen Protesten der Richtervereinigung verhindert werden konnte, sowie vom ständigen Kampf der Richtervereinigung um eine Verbesserung des Dienst- und Bezügerechtes der Richter, das ihrer staatsrechtlichen Stellung, der Eigenart ihres Dienstes und den Bedürfnissen der Rechtspflege entsprechen sollte. Darüber hinaus thematisierte die Richtervereinigung die schlechte Ausstattung der Gerichte, den Mangel an richterlichem Nachwuchs und die viel zu geringe Zahl an Schriftführern.

In den politisch turbulenten Jahren der Ersten Republik war die Richtervereinigung mehrfach gefordert, ihre weltanschauliche Position zu kommunizieren und sich gegen Angriffe von Vertretern extremer politischer Auffassungen, sowohl von links als auch – vor allem in späteren Jahren – von rechts, zu wehren.

1922 beschloss die Vereinigung, die immer noch „Vereinigung der deutschösterreichischen Richter“ hieß, dem deutschen Richterbund beizutreten, was dieser jedoch „mit Rücksicht auf die außenpolitische Lage Deutschlands“ ablehnte.

Im Jahr 1925 änderte die Vereinigung ihren Namen neuerlich, nunmehr auf „Vereinigung der österreichischen Richter“, ihr Presseorgan hieß fortan erneut „Österreichische Richterzeitung“.

Der Brand des Justizpalastes im Jahr 1927 hatte auch auf die Richtervereinigung starke Auswirkungen. Wenngleich es in den ersten Friedensjahren nach dem Ersten Weltkrieg auch tätliche Übergriffe auf Richter gab, so beschränkten sich diese doch meist auf verbale Angriffe und Rangeleien. Die sozialdemokratische Presse stempelte die Richterschaft in den Zwanzigerjahren zu Komplizen des Großkapitals ab, doch noch nie zuvor hatte ein derart massiver Übergriff auf die Justiz stattgefunden. Die Zerstörungsaktionen hatten gravierende Auswirkungen auf die Arbeit, weil zahlreiche Akten vernichtet waren und das Gebäude zeitweilig nicht benutzt werden konnte.

Das Jahr 1927 kam für die Richterschaft dennoch zu einem versöhnlichen Ende, als im Herbst mit der zweiten Gehaltsgesetznovelle eine Reduzierung bisheriger Härten und eine Verbesserung der Aufstiegschancen in höhere Standesgruppen erreicht werden konnte.

Eine befriedigende Lösung der allgegenwärtigen Forderung nach höheren Bezügen gelang jedoch nicht und insbesondere der durch jahrelange Aufnahmesperren ausgelöste Nachwuchsmangel blieb ein Problem.

Die nächsten Jahre waren geprägt von Debatten um ein von der Richtervereinigung gefordertes Dienstrecht und vom Kampf gegen Einsparungen.

Nach der Errichtung des Ständestaates im Jahr 1934 wurden die Standesaufgaben auf die neu gegründete „Kameradschaft der Richter und Staatsanwälte“ übertragen. Die österreichische Richtervereinigung musste die von der Kameradschaft übernommenen Ziele aus ihren Statuten streichen und sich fortan auf die kulturellen und sozialen Anliegen des Richterstandes konzentrieren.

Die (vorerst letzte) Ausgabe der Richterzeitung im März 1938 trug zwar noch den Titel „Österreichische Richterzeitung“, führte aber bereits den Untertitel „Organ der Fachgruppe Richter und Staatsanwälte im Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund“ (NSRB).

Die vormalige „Kameradschaft der österreichischen Richter und Staatsanwälte“ wurde in den NSRB übergeleitet. Die Österreichische Richtervereinigung aber hörte – so wie der Staat, in dem sie über drei Jahrzehnte die Geschicke der Justiz mitbestimmt hatte – auf, zu existieren.

Bemühungen um die Wiedererrichtung der Richtervereinigung in den Jahren 1945/46 scheiterten offenbar am Widerstand der Provisorischen Staatsregierung. Fast zeitgleich wurde jedoch mit dem Aufbau einer „Fachgruppe der Richter und Staatsanwälte“ innerhalb der schon zuvor gebildeten GÖD(Gewerkschaft öffentlicher Dienst)-Sektion „Justiz“ begonnen – ein Schritt der unter der Richterschaft nicht unumstritten war, weil viele in der Richtervereinigung die bessere Interessenvertretung sahen. Erst zwei Jahre später wurde den Richtern gestattet, ihre Vereinigung zu neuem Leben zu erwecken und am 08. Juni 1948 fand die erste Hauptversammlung der österreichischen Richter:innen seit über 10 Jahren statt.

Richter und Staatsanwälte waren nun in recht eigentümlicher Weise, ähnlich wie dies bereits 1934 bis 1938, zur Zeit der Parallelität der Richtervereinigung mit der „Kameradschaft der Richter und Staatsanwälte“, der Fall gewesen war, organisiert: Die Standesvertretung erfolgte ausschließlich durch die Gewerkschaftssektion, während die Richtervereinigung zunächst ein Schattendasein führte. Im Lauf der nächsten Jahre und nach einer, wenn auch nur vorübergehenden, Spaltung von Gewerkschaftssektion und Richtervereinigung entwickelte sich diese wieder zu einer tatkräftigen Standesorganisation, die auch auf internationaler Ebene aktiv war und unter anderem die Gründungstagung der internationalen Richtervereinigung 1953 organisierte und dort eines der aktivsten Mitglieder blieb.

Mit November 1954 erschien auch wieder die „Österreichische Richterzeitung“.

Als Eigentümer und Herausgeber fungierten die Richtervereinigung in Gemeinschaft mit der Bundesleitung Richter und Staatsanwälte in der GÖD, was auch als Zeichen der geglückten Aussöhnung der beiden Standesorganisationen zu sehen war.

Offenbar nach dem Vorbild des Grundgesetzes über die richterliche Gewalt vom 22. November 1918, an dem die Richtervereinigung maßgeblich mitgewirkt hatte (siehe oben), wurden Grundsätze für ein zu schaffendes österreichisches Richterdienstgesetz erarbeitet und in einem zwölf Artikel umfassenden „Richtergrundgesetz“ zusammengefasst. Das Ergebnis war eine Mischung aus bereits bestehenden verfassungsrechtlichen Garantien und teils radikalen standespolitischen Forderungen. Die Umsetzung scheiterte jedoch am Widerstand der politisch Verantwortlichen. 1954 wurden die Verhandlungen mit dem Bundesministerium für Justiz über das Standesrecht der Richter für rund zwei Jahre unterbrochen und das Augenmerk verstärkt auf die Verhandlungen über ein neues Gehaltsrecht gelegt, die im Gehaltsgesetz 1956 ihren Abschluss fanden.

Im Jahr 1957 feierte man das 50-Jahr-Jubiläum der Österreichischen Richtervereinigung und nahm die Feier auch zum Anlass, einen neuerlichen Vorstoß für ein Richterdienstgesetz – unter Abgehen von den ursprünglichen Maximalforderungen – zu wagen.

In die Verhandlungen zwischen dem Justizministerium und den Standesvertretungen von Februar 1959 bis September 1960 brachte die Richtervereinigung mehrere Vorschläge ein. Am 01. Mai 1962 trat schließlich das neue „Bundesgesetz über das Dienstverhältnis der Richter und Richteramtsanwärter“ (RDG) in Kraft.

Zwar konnte sich die Richtervereinigung mit ihren „Kardinalforderungen“ nach einer Bindung an die Besetzungsvorschläge der Personalsenate und der Änderung des richterlichen Standesgruppenschemas nicht durchsetzen, verfolgte diese Anliegen jedoch weiterhin.

Am 10. November 1975 überreichte die Richtervereinigung dem Justizministerium ein Forderungsprogramm, in dem sie unter anderem Vorschläge für eine verbesserte Richterausbildung und eine neue Richterbesoldung präsentierte. Es folgten langwierige Verhandlungen, die letztendlich in der 34. Gehaltsgesetz-Novelle einen für die Richter:innen positiven Abschluss fanden. Kern der dienstrechtlichen Reform war die Neufassung des § 65 RDG, mit der die bisherigen Standesgruppen abgeschafft wurden – ein geradezu sensationeller Erfolg der Richtervereinigung .

Auch mit der Forderung nach einer Reform der Richterausbildung konnte sich die Richtervereinigung schlussendlich durchsetzen. Am 20. April 1988 beschloss der Nationalrat die neue Richterausbildung.

Im Jahr 1982, anlässlich eines Richtertages, der unter dem Leitthema „Die Aufgabe des Richters in einer pluralistischen Gesellschaft“ in Salzburg abgehalten wurde, verabschiedete die Richtervereinigung die „Salzburger Beschlüsse“. Vor allem Punkt 9. der Resolution, der den Richter:innen empfahl, während des aktiven Dienstes keiner parteipolitischen Betätigung nachzugehen und eine Mitgliedschaft bei den politischen Parteien zu meiden, löste damals viel Kritik und Diskussionen aus, stellt aber bis heute einen wesentlichen Grundpfeiler der Haltung und Einstellung der Vereinigung dar.

In der Hauptversammlung am 17. November 2005 wurde die Umbenennung auf „Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter“ beschlossen.

In konsequenter Weiterentwicklung der Salzburger Beschlüsse verabschiedete die Vereinigung anlässlich ihrer dem hundertjährigen Jubiläum gewidmeten Hauptversammlung im Jahr 2007 eine seit 2003 unter Einbindung eines Großteils der österreichischen Richter:innen erarbeitete Ethikerklärung: Die „Welser Erklärung“. Sie bildet seither einen wesentlichen Bestandteil der Ausbildung des richterlichen Nachwuchses und diente in mehreren Nachbarländern als Vorbild bei der Entwicklung und Erarbeitung ethischer Richtlinien für Richter:innen

Mit dem Bundesgesetz vom 28. Dezember 2011 wurde einem seit vielen Jahren verfolgtem Ziel der Vereinigung nach einer gesetzlichen Verankerung entsprochen und in § 73a GOG die durch viele Jahre lang geübte Praxis der Einbindung der Vereinigung bei Änderungsplänen im Bereich des Dienstbetriebes und des richterlichen Arbeitsumfeldes auch gesetzlich manifestiert.

Im Rahmen der Hauptversammlung am 26. November 2015 wurde eine Sektion „Verwaltungsgerichte“ gegründet und der Vorstand um ein Mitglied aus dem Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeit erweitert, um den Richter:innen des Bundesverwaltungs- und des Bundesfinanzgerichtes sowie der Landesverwaltungsgerichte die Möglichkeit zu bieten, ihre Interessen innerhalb der Vereinigung besser zu vertreten.

Anlässlich des zehnjährigen Bestands der Welser Erklärung beschloss die Hauptversammlung am 23. November 2017 die Einrichtung eines Ethikrates, der aus je fünf von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und Ersatzmitgliedern zusammensetzt und sich mit Fragen richterlicher Wertvorstellungen, Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung in diesem Kontext sowie der Auslegung und Erstattung von Vorschlägen zur Weiterentwicklung der Welser Erklärung befasst.

Die Covid-19 bedingten Absagen zahlreicher Veranstaltungen ab März 2020 waren ausschlaggebend dafür, die schon länger gewachsene Idee, das Fortbildungsangebot der RiV auf online-Tools zu erweitern, umzusetzen und eine Webcastserie mit dem Titel „RiVInar“ zu etablieren. In dieser werden standespolitische Positionen und Inhalte in einem modernen Diskurs erörtert und weiterentwickelt. Am 11. Juni 2025 wurde die 20. Jubiläumsfolge gesendet.

In den Jahren 2019 bis 2024 konstituierten sich drei neue Fachgruppen innerhalb der Vereinigung, nämlich „Einigung – alternative Streitbeilegung bei Gericht“ (2019), „Firmenbuch“ (2023) und „Finanzrecht“ (2024). In der Hauptversammlung vom 20. November 2024 wurde die Neugründung der Sektion „Bundesfinanzgericht“ einstimmig genehmigt. Die Zahl der Fachgruppen erhöhte sich somit auf 13, die der Sektionen auf 17.

Mit 01. September 2023 übernahm der vorherige Vizepräsident, Gernot Kanduth, die Funktion des Präsidenten der Richtervereinigung von Sabine Matejka, die ihr Amt zurücklegte.

Am 28. April 2025 übergaben Vertreter:innen der Vereinigung und der GÖD über 1400 Unterschriften von Kolleg:innen, die sich für ein starkes Bekenntnis zum Rechtsstaat ausgesprochen und auf die zunehmend angespannte Personalsituation in der Gerichtsbarkeit hingewiesen haben.

Bis heute gibt die Vereinigung der österreichischen Richterinnen und Richter in Gemeinschaft mit der Vereinigung österreichischer Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und der Bundesvertretung Richter und Staatsanwälte in der GÖD zehnmal jährlich die Österreichische Richterzeitung heraus. Alle vier Jahre veranstaltet sie den Tag der Richterinnen und Richter, der sich mit grundsätzlichen Fragen des Rechtsstaates, der Gerichtsbarkeit oder der Richterschaft befasst. Zudem erstattet sie Vorschläge und Gutachten an Gesetzgebung und Vollziehung und nimmt zu Fragen der Praxis Stellung.

Dieser Text basiert wesentlich auf der im Linde Verlag zum hundertjährigen Jubiläum der Vereinigung erschienenen Festschrift „100 Jahre Richtervereinigung“.